狐人的あいさつ

コンにちは。狐人 七十四夏木です。

読書していて、

「ちょっと気になったこと」

ありませんか?

そんな感じの狐人的な読書メモと感想を綴ります。

今回は『佐渡/太宰治』です。

文字数12000字ほどの短編小説。

狐人的読書時間は約29分。

何しに佐渡へなど行くのだろう。自分にも、わからなかった。

観光地の風情を楽しむ旅行記、というよりは、

太宰治のキャラクターを楽しむキャラ小説か?

自意識、食糧問題、旅行好きの心理。

未読の方はこの機会にぜひご一読ください。

狐人的あらすじ

11月16日に新潟の高校での講演を終えた私は、翌日船に乗って佐渡島へ。佐渡は淋しいところだと聞いているのに、私には天国よりも地獄のほうが気にかかる。

船上で、まず見えてきた島を見て私は不思議に思う。到着時間には早すぎる。案の定、船はその島を過ぎて離れていくのだが、やがて大陸の影が見えてきて、私は動転する。あれは満州ではないか?

「パパ、さっきの島は?」

近くにいた父娘の会話を聞いて、私は納得する。

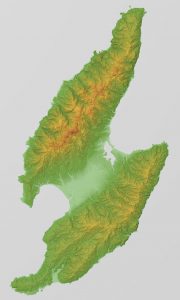

佐渡島は「工」の字のような形をしていて、二つの並行した山脈地帯を低い平野が紐で細く結んでいるような状態なのだ。すなわち、さっきの島は小さいほうの山脈地帯で、大陸に見えたこちらが大きいほうの山脈地帯なのである。

私は佐渡へ上陸する。

かつて北海道の地に第一歩を踏んだときのような感動はなかった。北海道は土の踏み心地が内地とはまるで違い、地質的には大陸とつながっているのだということがすぐにわかるほどだったが、佐渡島は内地とさして変わらない。

私は宿の客引きに声をかけられ、福田旅館に一泊することにする。福田旅館は小さい宿屋ではあるが、古い落ちつきがあった。私はごはんのときなぜか侍を気取ってしまい、女中さんは窮屈そうだ。

その後町を見に出た私は「よしつね」という料亭に入る。そこは料理も芸者もいまひとつだった。

翌朝の朝食時、宿屋の女中さんにその話をしたらとても笑われた。私ももう気取らずにいられた。「いってらっしゃい」と見送ってくれた女中さんが一番いいのだと思った。

バスで相川へ行くも、やはり見るべきものは何もなかった。佐渡にあるのは観光の空気ではなくて生活の空気だ。しかしそんなことはわかっていたはず、それでもなぜ佐渡へ来たのか、自分に問わずにはいられない。

ふと思ったのはワッサーマンの『四十の男』という小説。「見なかった景色、しなかった経験を後悔したくない」という旅への衝動。見てしまった空虚、見なかった焦躁不安、それだけの連続で、精いっぱいあくせく生きるのが人生か……。

相川では浜野屋に一泊、翌日私は再び船に乗って、佐渡をあとにした。

狐人的読書感想

文末に「(作者後記。旅館、料亭の名前は、すべて変名を用いた。)」とあるように、太宰治さんの実際の旅行が本作の題材となっているそうです(1940年-昭和15年-の11月)。

なので旅行記として楽しめるのかと思いきや、冒頭から「佐渡には何もない」ということが書かれているんですよね。

「だったらなんで行くの!?」ってツッコミたくなってしまいますが、「何しに佐渡へなど行くのだろう。自分にも、わからなかった。」と本人も最初に言っているので、これは旅行記じゃなくて、そんなあまのじゃくな「私」(太宰治さん)の性格、言動、ものの感じ方、考えを楽しむ――いわゆるひとつのキャラクター小説として楽しむのが正解なのかもしれません(違うか?)。

まず船上での自意識全開っぽいシーンが笑えました。

「私」は船が最初に見えた島を離れていくのを知って(あれ? あの島、佐渡島じゃないの? 昨日の講演のとき、高校生たちにあの島を指さして偉そうに語っちゃったけど……違ったの? じゃあ、高校生たちは私がいないところで、あいつ何言ってんだろって、笑ってたの? めっちゃ恥ずかしいんですけど……)みたいな。

自意識過剰ぎみな気もしましたが、気持ちはすごくよくわかります。自分の言動がじつはとんちんかんなもので、それを自分だけが知らずに、陰で笑われていたかもしれないと想像すると、「草原をころげ廻って、わあっと叫びたい」となってしまいますね。

太宰治さんは『恥』の心理を描くのがとても巧みだと再認識させられます。

つぎに食べ物に対する姿勢は見習いたいなと思いました。

『私は、たべものをむだにするのが、何よりもきらいな質である。食い残して捨てるという事ぐらい完全な浪費は無いと思っている。私は一つの皿の上の料理は、全部たべるか、そうでなければ全然、箸をつけないか、どちらかにきめている。金銭は、むだに使っても、それを受け取った人のほうで、有益に活用するであろう。料理の食べ残しは、はきだめに捨てるばかりである。完全に、むだである。』

たしかにおっしゃるとおりですね。地球の食糧問題ってどうなってるのかな、って、ふと思い浮かびます。

現在の世界人口76億人でも、じつは地球の食糧生産能力は限界なのでは……という説を聞いたことがあります。

日本などの先進国は飽食とかいわれていますが、飢餓に苦しむ貧しい国もあって、それでいまはバランスが取れていて、我々には深刻ではないように見えているだけ、と聞いて驚いてしまいました。

もちろん、これが正しいのかと問われれば、うろ覚えで不確かな知識なのですが、しかしこのまま人口が増え続けていけば、将来深刻なレベルで食糧危機が取り沙汰される日がくるはずなんですよね(すでにきているのかもしれませんが)。

食べ物は大切にしたいと思いましたが、「食べ残しするくらいならば一切箸をつけない。そうすれば店のほうで有効活用するだろう」というのは、どうなんでしょうねえ……(このあたり、ストイックというか、独特な感じしますが)。

昔だったら厨房の人たちで食べたりしていたのかもしれませんが、いまだったら衛生上の問題もあるので、たとえ箸をつけていなくとも捨ててしまいますよね、たぶん。

少なくとも、食べられないなら頼まない、は実践していきたいですね(とくに食べ放題バイキング)。

最後はよく旅行する人の心理についてです。

ひきこもりな僕には、旅行好きな人の気持ちがよくわかる、といかないのはわかっているのですが。

しかし、「何も見るべきところがない」と知っているのに、「見なかった景色、しなかった経験を後悔したくない」と衝動的に旅行してしまう気持ちって、旅行好きなら共感できるんでしょうか?

なかなか理解しがたく感じてしまいます。

(旅行好きの方、どうでしょう?)

「佐渡は、生活しています」とはいっていますが、思えばどこでだって、有名な観光地でだって、現地の人は生活しているんですよね……観光の空気を壊さないように、有名観光地に暮らす人たちには何かしらの苦労があるのだろうか――などと想像してみると、ちょっと興味深く感じたところでもあります。

現地の人のちょっとした一言で、ロンドン塔の幻想をぶち壊された夏目漱石さんが書いた小説『倫敦塔』を読んだのを、ふと思い出してしまいました。

読書感想まとめ

旅行記かと思いきやキャラ小説だった? 太宰治さんの自意識、食べ物に対する姿勢、旅行好きの心理について、笑えたり、見習いたかったり、勉強になったりしました。

狐人的読書メモ

何気なく書いたことだったが、「太宰治の小説はキャラクター小説」という発想はおもしろいかもしれない。やはり太宰治のキャラクターには独特なものがあるように、改めて感じた。

・『佐渡/太宰治』の概要

1941年(昭和16年)『公論』(1月号)にて初出。単行本『千代女』収録。1940年(昭和15年)11月15日~19日にあった太宰治の実際の旅行が本作品のモチーフとなっている。『みみずく通信』の続編的作品。ちなみに「おけさ丸」は現在でも運航している。いまのおけさ丸は1500人、車も積載できるカーフェリー、2時間30分ほどで佐渡まで行けるとのこと。観光地としてはどうなんだろう? やっぱり「佐渡は、生活しています」? また機会があれば調べてみようと思う。

以上、『佐渡/太宰治』の狐人的な読書メモと感想でした。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

(▼こちらもぜひぜひお願いします!▼)

【140字の小説クイズ!元ネタのタイトルな~んだ?】

※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。

※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。

※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。

※おすすめの小説の、【読書感想】へ。

※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。

コメント