狐人的あいさつ

コンにちは。狐人 七十四夏木です。

読書していて、

「ちょっと気になったこと」

ありませんか?

そんな感じの狐人的な読書メモと感想を綴ります。

今回は『街の底/横光利一』です。

横光利一さんの『街の底』は文字数3300字ほどの短編小説。

狐人的読書時間は約12分。

彼は無職だった。同人誌を売って金を得ていた。

小説の神様も「食事は一日一杯のラーメン」という時代があります。

ところで、コミケがなかった昔、

どうやって同人誌を売っていたのでしょうね?

未読の方はこの機会にぜひご一読ください。

狐人的あらすじ

靴屋では娘が萎れていた。花屋の娘は花よりも穢れていた。彼はうらぶれた雰囲気漂う街を行く。そうして青い丘の上に登る。草原の中、光に打たれ、街を眺め、希望を吸い込もうとして動かない。それが彼の毎日の日課だった。

北の高台には貴族の邸宅が並んでいた。南は狭い峡谷のような街だ。軍関係の工場から煙が上がっている。彼は無職だった。考えると頭が痛むからだ。十銭の金が欲しかった。十銭あれば一日何も考えなくてすむ。

日が暮れると、彼は職工の群れに混ざり、肉飯屋で腹を満たし、十銭を払うと自分の家に帰った。三畳の部屋に寝転がり、外を見ると、病人の乳が見える。それをずっと見ていると、彼の世界は拡大された乳ばかりとなる。

夜になると彼は家を出た。新鮮な空気を吸いに、青物市場へ行く。そこで露店の筵の上に積まれた銅貨を覗く。それは塔だ、この街を支える一本の釘だ。その釘を引き抜いてやれ! ばらばらに砕けて横たわる市街。

彼は雑誌を三冊売れば十銭の金を得られる。彼はこの法則を知るかぎり生活の恐怖を感じない。ある日戸口へ盲目の老婆が立っていた。そして彼にタワシを買ってほしいのだと哀願した。彼は十銭の金を老婆の手に握らせた。

「生活とは、」彼は何事を考えても頭が痛む。靴屋、時計屋――時計の針は午後三時を示している。女学校の校門から処女が溢れ出してくる。急流に洗われる杭のごとき彼の前で、処女は二つに割れて、のびのびと流れていった。

狐人的読書感想

……プロレタリア文学? ――といえば狐人的には葉山嘉樹さんを思い浮かべてしまうのですが。全体的に暗い雰囲気があって、通じるところはあるように思います。女性の労働問題、貧富の格差問題、公害問題、など感じさせられるところがあります。

……だけど「貧しい貧しい」と遮二無二訴えかけてくるわけでもないのですよねえ。主人公である彼の在り方も虚無的で、貧しさに憤っているわけでも、嘆いているわけでもありません。

そんなわけで、プロレタリア文学的な要素を含みつつも、単純なプロレタリア文学でもなさそうです。

さらにこの小説は私小説の向きもあります。

主人公の「彼」は無職ですが、その原因は精神的な病気のように思える描写がありました。しかしながら、雑誌を売ってお金を得ているあたり、文学に関係する若者と想像できます。雑誌はおそらく同人雑誌を指しているのでしょう。『街の底』という作品自体1925年(大正14年)、同人雑誌である『文藝時代』に掲載された小説です。

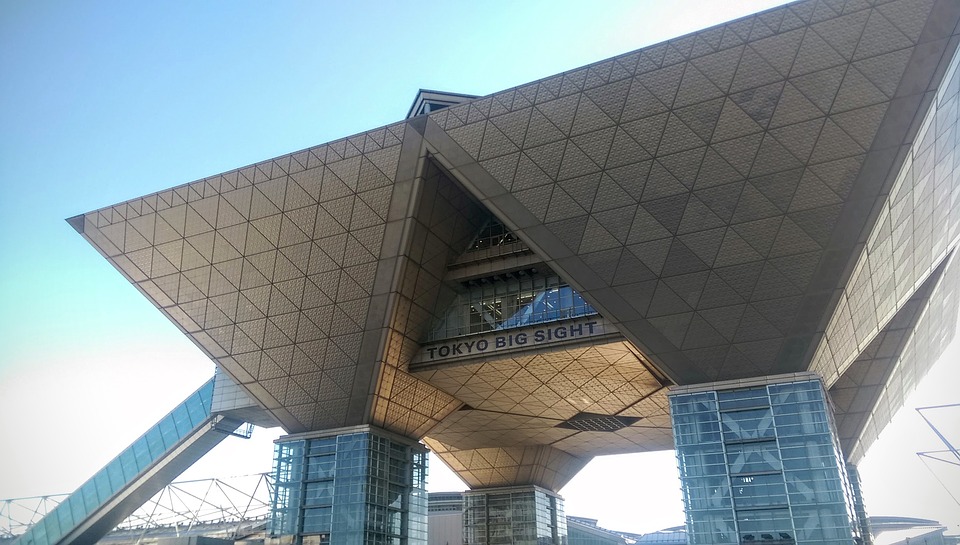

ところで、同人雑誌の略語が「同人誌」となるわけですが、現代では「コミックマーケット」などに代表される同人誌即売会、インターネット販売などでその経済効果も馬鹿にできないところがありますが、昔の同人雑誌ってどこでどうやって売っていたんでしょうね? 作中「彼」のように、手売りで売って一日三冊……、みたいな感じだったのでしょうか? ちょっと興味を覚えたところでした。ちなみに、同人誌の始まりは明治時代、硯友社の『我楽多文庫』といわれています。コミケの始まりは1975年(昭和50年)とのこと。

脱線しましたが、横光利一さんはいまでこそ新感覚派の急先鋒、「小説の神様」として知られていますが、貧しい時代もあったそうで、そのころは一日の食事が十銭のラーメン一杯のみだった、という日々が続いたと聞きます。作中の十銭は、この十銭からきているのかもしれません。

そんな貧困時代、横光利一さんがうろうろしていたところが田町(東京都港区)であったと、自身の随筆『ぶつしゆかん』に書かれていて、ここが『街の底』の舞台ともいわれています。

もう一つには、『街の底』発表の前年に書かれたエッセイ『汚い家』では、関東大震災で住むところを失った横光利一さんが、餌差町(かつての東京都小石川、現文京区西部)で部屋を借りたという記述があり、この部屋の柱(「柱へ触るにも気をつけてゐないと痛いものが刺さりさうなのだ」)と作中の「トゲの刺さる傾いた柱」とが通じていて、なのでこの餌差町が『街の底』の舞台なのでは? といった論もあります。

どちらにしても、単純な私小説ならば、地名を排除する必要はなかったようにも思えます。ではやはりこれについても、私小説的な要素を含みつつも、単純な私小説だともいえなさそうです。

「そうだ。その釘を引き抜いて!」

――という引用部分、街を支えている釘を抜いて、街をばらばらに砕く空想からカタルシスを得ているような描写がありますが、これはとある作品を彷彿とさせます。

そう(?)。梶井基次郎さんの『檸檬』です。

(梶井基次郎さんの『檸檬』の読書感想はこちら)

⇒小説読書感想『檸檬 梶井基次郎』時計じかけの…爆弾じかけのレモン?

『檸檬』の主人公も、爆弾に見立てた檸檬を書店に放置して帰り、悦に浸る物語(?)でしたが。どこか病みを抱えた主人公が、空想の中に逃避しているような姿には、相通じるものを感じました。ちなみに梶井基次郎さんの『檸檬』は、横光利一さんの『街の底』が書かれたおよそ七か月前に発表された短編小説です。

……で、結局何が言いたかったのかといえば、なんだかよくわからない小説だった、と言ってしまえば、身も蓋もないということになってしまうでしょうか?

プロレタリア小説や私小説と呼んでよさそうな作品に思えるのですが、それだけではない、そこはかとなく訴えかけてくるものがあるように思うのですが、僕が未熟なためか、その正体が依然として掴めないでいます。

単純な感想としては、「彼」が視る街の描写は映像的で、暗いながらもすんなりとイメージできる優れたものだと感じました。また、「彼」の虚無的というか無為的というか、そんな人物像にも惹かれるところがあります。どこか村上春樹さん作品の主人公を思い起こさせるところがあるなと、僕などは感じたのですが、どうでしょう?

そういえば村上春樹さんも『街と、その不確かな壁』という中編小説を書かれていましたね(『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の原型ともいわれる作品)。

まあ、街とつくタイトルの作品を挙げればごまんとあるでしょうが。

![[まとめ買い] 僕だけがいない街(角川コミックス・エース)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/A1PQ-JLEgnL._SL160_.png) 近年でいうと『僕だけがいない街』という作品がよかったです。さらに『街』で検索してみると『街 〜運命の交差点〜』というゲームが上位でヒットしました。これは結構昔のゲームみたいですが(セガサターン?)。……街ぐるみの合コンイベント、街コン? 流行っているのでしょうか?

近年でいうと『僕だけがいない街』という作品がよかったです。さらに『街』で検索してみると『街 〜運命の交差点〜』というゲームが上位でヒットしました。これは結構昔のゲームみたいですが(セガサターン?)。……街ぐるみの合コンイベント、街コン? 流行っているのでしょうか?

――ともあれ、狐人的に「街」は創作のモチーフとして興味深い対象であります。

読書感想まとめ

『街の底』は、プロレタリアあるいは私小説ともいえる作品かもしれませんが、そこはかとない何かを感じさせる小説です。

狐人的読書メモ

街の底はどこにあるのだろう。

・『街の底/横光利一』の概要

1925年(大正14年)8月、同人雑誌『文藝時代』にて初出。

・理亭とは?

作中に「理亭」という店が出てくる。たしかに存在する言葉ではなさそう。文脈から判断するに食堂などの料理店を表すものと思われる。

以上、『街の底/横光利一』の狐人的な読書メモと感想でした。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

(▼こちらもぜひぜひお願いします!▼)

【140字の小説クイズ!元ネタのタイトルな~んだ?】

※オリジナル小説は、【狐人小説】へ。

※日々のつれづれは、【狐人日記】へ。

※ネット小説雑学等、【狐人雑学】へ。

※おすすめの小説の、【読書感想】へ。

※4択クイズ回答は、【4択回答】へ。

コメント